Деревья умирают молча… Кому это нужно?

В историческом облике нашего города, перешагнувшего в XXI век, произошли значительные перемены. Он помолодел, стал нарядным, разросся спальными районами, что-то приобрел, но что-то и потерял… Потерял право называться «городом-садом».

Является безусловным фактом то, что эти перемены негативно отразились на состоянии его озеленённых пространств: стёрлись их планировочно-структурные особенности, погибли или были сознательно вырублены многие экземпляры деревьев, ухудшилось без присмотра садовников экологическое состояние насаждений, ушло в прошлое своеобразие скверов и парков, некоторые из них утеряли своё функциональное значение. Трагедия минувшей войны вызывала в советское время вполне обоснованное чувство отторжения всего немецкого, неприятие «чужой», «враждебной» культуры.

Но эта концепция безжалостного разрушения облика Кёнигсберга, как ни странно, сохраняется и в современном нам Калининграде.

Она разрывает связи не только с прошлым (это ещё можно было бы объяснить), но и с будущим: Калининград позиционирует себя как туристский центр. Что же в ближайшем будущем сможет показать Калининград? Чем привлечь? Кого привлечь?

Своеобразие Калининграда

Туристы из РФ приезжают посмотреть на необычный для России город – на его культурное наследие. За этот город было пролито немало крови советских солдат. Они своими непрожитыми жизнями оплатили сполна жизнь современных россиян в новом городе. Несмотря на тяжёлые годы восстановления Калининграда, в памяти переселенцев остался удивительный зелёный наряд города: ухоженные сады, приусадебные участки, тенистые променады. Это был «Город в зелени садов».

Дмитрий Лихачёв отмечает: «Каждый наш исторический город обладает индивидуальным лицом, красив по-своему...»

Действительно, важнейшими показателями привлекательности городской среды является её своеобразие, уникальность, индивидуальность… Потеря городом истории и природы делает его безликим.

Зачем же искажать в наше время и уничтожать деталь за деталью то, что осталось от исторического лица современного Калининграда?

Одним из примеров страшных действий является сокращение площади озеленённых территорий гармоничного «города-сада», каким он был задуман сто лет назад предшественниками наших ландшафтных архитекторов.

«Город чистый и зелёный… часто снится мне...», – писал о Калининграде космонавт Алексей Леонов.

Тюльпанное дерево в Калининградском областном эколого-биологическом центре.

Можно долго перечислять факты и адреса сокращения площадей зелёных пространств и полной утраты этих территорий в связи с переводом их в статус торгово-развлекательных и коммерческих площадей. Назвать все потери поимённо… Однако, в связи с тем, что сегодняшний животрепещущий разговор не обо всех садах и парках, а лишь об одном украшении нашего города – о «Поясе Шнайдера», приведу лишь цифры, которые, как принято считать, упрямая вещь.

Итак, цифры

Жители Пруссии считались едва ли не самыми экономными, чтобы не сказать прижимистыми, европейцами (так писал о своих подданных один из королей Пруссии в своем приватном письме), и, тем не менее, они в период градостроительного бума, наступившего в Кёнигсберге двадцатых годов ХХ века, не пожалели средств на озеленение свободных территорий, преследуя цель оздоровления городской среды. Именно эти деревья рубят сегодня в скверах, парках, на променадах и улицах нашего города. Например, совсем недавно в парке «Центральный» без экспертизы специалистов вырублены по непонятным причинам пять буков на склоне холма с полуротондой королевы Луизы. И этот печальный список будет велик, если его продолжить…

В завоёванном советскими солдатами Кёнигсберге общая площадь зелёных зон составляла 787,2 га, площадь ухоженных парков – чуть более 200 га, в районе Юдиттен (ныне ЖК «Брусничка») – 21 га ухоженного лесопарка.

Чтобы отдохнуть на природе, жителям довоенного Кёнигсберга не надо было уезжать из гороода.

Фото: bildarchiv-ostpreussen.de

За последние пару десятилетий усилиями властей Калининграда площадь парков, парковых зон, садов и скверов составляет 289 га, из них парковых территорий – 101,3 га (после того, как эти цифры были представлены по депутатскому запросу, обнародованы они нигде не были, площади всех парков ещё сократились…). Приводится цифра неких защитно-декоративных насаждений (что это?! где именно их можно увидеть?) – 181,5 га. Итого – 470,5 га всего.

Суммарная площадь ухоженных озеленённых насаждений, рассчитанная нами по картам Google, составляет чуть более 2% от площади современного города.

С того момента не менее 18 озеленённых территорий прекратили существование, т.к. превратились в зоны общественно-делового и коммерческого назначения… Неплохие результаты, неправда ли?

Можно понять, когда у города просто нет средств на новое озеленение. Но вверенный администрации город 20-30 лет назад был известен как «город-сад», а власти тратят средства на вырубку деревьев, на то, чтобы разорвать это зеленое кружево!.. Хочется напомнить властям, что лет восемь назад по официальным данным было запланировано во всех районах города суммарно сформировать 501,5 га новых парков, 253,5 га скверов, 745 га защитно-декоративных насаждений. Где они?

Вместо этого – вырубки деревьев и застройка окраин старых парков.

«Река времён в своём течении уносит все дела людей...» Но хочется думать, что подобные дела горожане не забудут. Исходя из информации, предоставленной администрацией Калининграда общественной экологической организации «Калининградский зелёный крест» с января 2012 года по декабрь 2013 года мэрией было выдано 432 порубочных билета, в соответствии с которыми была разрешена вырубка 3147 деревьев, в 2014 году выдано порубочных билетов на 3661 дерево, в январе 2015 – на 1118 штук. Осуществляют вырубку пять фирм. Компенсирующих посадок не последовало…

«Зелёный пояс Шнайдера»

Кёнигсберг был заложен как крепость, развивался внутри крепостных стен, был побеждён как крепость, но всё же не замки, не стены, не башни, а кёнигсбергские сады и парки были его «гением места», прелестной чертой городского ландшафта.

С целью формирования здоровой среды для жизни горожан в перегруженном автомобилями городе, следует не вырубать сотни деревьев, а восстанавливать по возможности озеленение, вернуться к тем ландшафтно-архитектурным принципам, которые были заложены в систему озеленения нашего города и которые рекомендуются в озеленении и современных городов.

Сто лет назад в нашем городе сложилась уникальная система озеленённых пространств, основой которой служил «Зелёный пояс Шнайдера» – утратившие своё функциональное значение озеленённые оборонительные валы Кёнигсберга.

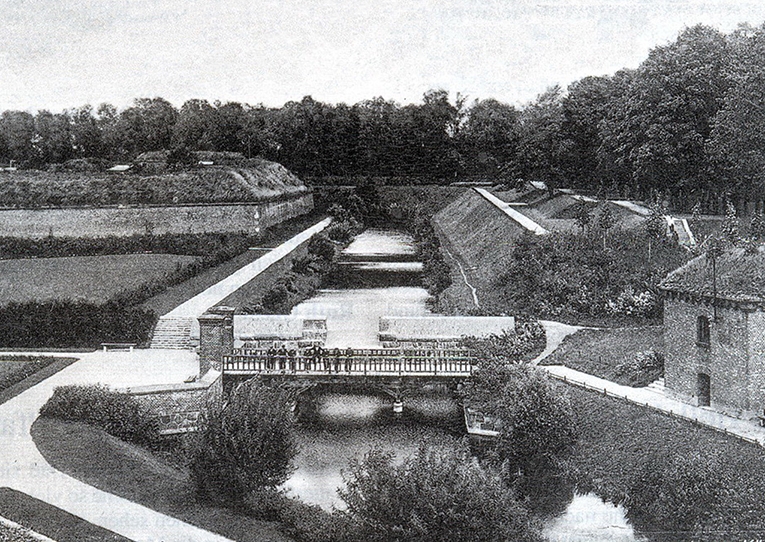

Этот «Зелёный пояс», названный в честь ландшафтного архитектора, возглавлявшего «Дирекцию садов и парков» и работы по озеленению Кёнигсберга, имел в окружности 15 км и занимал 140 га. 140 га зелени благоустроенного променада на террасированных склонах искусственно-приподнятого рельефа, сопровождаемые водно-озеленёнными территориями бывших вальных рвов, с розариями, пляжами, лужайками и спортплощадками. Не нужно думать, что «пояс Шнайдера» – это только остатки зелёной зоны на Литовском валу. Это гораздо более обширная и сложная сеть с крупными и мелкими озеленёнными пространствами.

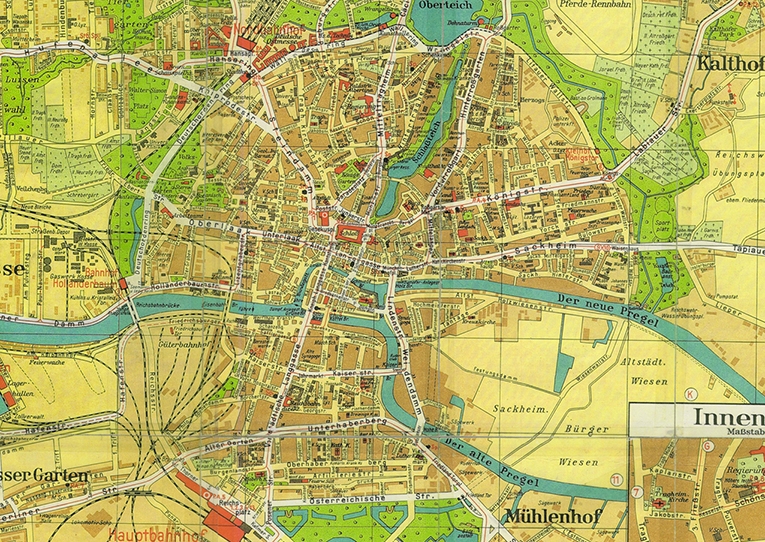

Фрагмент карты 1938 года – зелень опоясывает центральную часть города.

Эрнст Шнайдер воплотил в городе грандиозный проект озеленения, объединивший в единое целое все локальные озеленённые пространства города, внутри и вне оборонительного кольца. Основой этой системы были два ландшафтно-градостроительных решения: озеленение гласисов – обветшалых, но интересных исторических оборонительных сооружений – с сохранением их архитектурных фрагментов: башен, бастионов, ворот, а также формирование протяжённых озеленённых водных комплексов, вторгающихся в городское пространство и сопровождаемых цветниками, небольшими скверами, аллеями, прудами.

«Зелёный пояс» на картосхемах смотрится как детский рисунок, изображающий солнце с отходящими от него зелёными лучами, представляющими собой променады для прогулок.

Путеводитель по Кёнигсбергу сообщает, что благодаря этой системе озеленения, обогатились зелёными насаждениями именно густонаселённые районы, а все большие и небольшие озеленённые пространства города связаны воедино с «Зелёным поясом», который, являясь транзитной территорией, доступен изо всех районов города и позволяет часами неспешно гулять, не слыша звона трамваев и наслаждаясь тенью деревьев. Город прибизился к человеку, он впустил природу в свои кварталы, это была радостная альтернатива условиям жизни в плотно застроенном средневековом по своей планировке старом городе.

Террасированные берега вального рва у бастиона Грольман недалеко от Королевских ворот.

Фото: bildarchiv-ostpreussen.de

В двадцатые годы прошлого века Ле Корбюзье писал о современных ему городах старой планировки: «Непрерывно возрастающая анархия городов оскорбительно задевает наше чувство собственного достоинства...» Не это ли испытываем и мы, глядя на возрастающую анархию точечной застройки, лишающую нас свободных и озеленённых пространств и возвращающую в средневековую антиэкологическую среду?!

Природная среда современного Калининграда

В настоящее время почти весть «Зелёный пояс» застроен (районы улиц Ракитная и Юношеская, Партизанская, северная часть Литовского вала, кладбища к ней прилегающие в количестве 13 штук, берега ручья Литовский, готовится к застройке «Долина лилий» вдоль пр-та Гвардейский и ещё много адресов можно назвать). От «Зелёного пояса Шнайдера», по-сути, осталась более или менее заповедной южная часть на ручье Литовском от Росгартенских ворот до Королевских ворот (около 600 м). Невозможно представить себе, что город может лишиться и этого прекрасного исторического участка. Иллюзия освобождения от необходимости считаться с природой и историей несомненно уже привела Калининград 2016 года к утрате важных эстетических и экологических качеств городской среды.

Долгие десятилетия «Зелёный пояс» города, этот исторический живой объект определял архитектурно-художественный образ и формировал экологическую среду Калининграда, приближая городской ландшафт к понятию «экополис».

Экополис – город, построенный с учётом потребностей человека, одним из принципов которого является единство водных и озеленённых площадей, создающих иллюзию вхождения природы в городские кварталы и разделяющих пространство города на субгорода, окружённые зеленью, пронизанные артериями природы – садами, променадами, лесопарками, ручьями и прудами.

В 1999 году по заказу мэрии калининградскими учёными разных специальностей был подготовлен «Экологический атлас города» из десятка карт. Карта комплексной оценки состояния окружающей среды нашего города, в которую вошли данные по состоянию воздуха, почвы, шумовому загрязнению, показывает, что в градацию «загрязнения, превышающие действующие нормы» входит обширная территория центра Калининграда с вкраплениями градаций «грязная» и «очень грязная». При этом участок Литовского вала и не застроенных кладбищ у Королевских ворот обозначен как «относительно чистый». Чистыми оказались и окраины города с садами и приусадебными участками.

Самодеятельная фотовыставка на стене бастиона Грольман.

Сегодняшний день преподносит нам сюрприз в виде высказываний власть имущих чиновников о том, что «Зелёный пояс» утратил своё значение.

Безусловно, фактически «пояса» уже нет: за последнее десятилетие они же, чиновники, отдали его озеленённые участки под строительство «сараев» из стекла и бетона. Теперь же лицемерно сетуют и констатируют утрату этого пояса зелени.

И, конечно же, разрозненные, локальные, замкнутые среди тесной застройки зелёные территории, выполняют в структуре городского ландшафта, в лучшем случае, эстетические функции, да и то далеко не всегда. Экологическую роль в формировании устойчивого состояния и развития экосистемы города может играть лишь целостная система озеленения, которой Калининград уже лишился в результате отсутствия экологически обоснованной стратегии планирования и развития его территории.

Проблемы, связанные с формированием и сокращением эколого-градостроительного каркаса, являются предметом многочисленных научных исследований и взвешенных решений, потому что целью является создание здоровой среды для жизни людей. Безусловно, интересы градостроителей и интересы городского природопользования очень часто пересекаются, поэтому локальные конфликты неизбежны, но уничтожение целостной системы городского озеленения – это уже слишком!

Современные градостроительные нормативы и сегодня предполагают обеспечение города открытыми и озеленёнными пространствами, а растительный покров города должен быть

а) представлен большими площадями в центре города;

б) связан «зелёными коридорами» с загородными зелёными зонами;

в) должен иметь много экологических осей с крупными зелёными зонами;

г) должен проникать во все структурные звенья города, в его селитебные (жилищный фонд), транспортные, транспортно-селитебные и промышленные зоны.

Уничтожению озеленённых пространств Калининграда должен быть положен конец. Хочется донести до лиц, принимающих решения, пагубность сокращения и разобщения зелёных территорий.

Необходим мораторий на вырубку всё ещё сохранившихся озеленённых площадей, даже не имеющие статуса парка или сквера, и тем более на остатки «Зелёного пояса» вдоль Литовского вала. Кроме того, неплохо бы, чтобы власти выполняли свои обещания и вкладывали средства не только в убийственную «остолбовку» деревьев, но и в новые, обещанные 501,5 га парков и 235,5 га скверов…

В заключение

Хочется привлечь внимание к трём аспектам проблемы городского озеленения.

-

Искусство паркостроения и озеленения – это привилегия просвещённых народов.

-

Санитарно-гигиенические функции экологического каркаса в плане средоформирования и средозащиты сложно переоценить: растительность в городе снижает его запылённость, загазованность, задымлённость, увеличивает влажность воздуха, осушает переувлажнённую почву, защищает улицы и кварталы от ветров и шума, охлаждает и ионизирует воздух, защищает здания и уличные покрытия от перегрева.

-

Уровень озеленения городской застройки, то есть общее количество площадей объектов озеленения, отнесённое ко всей площади города, выраженное в процентах и характеризующее гигиеническую эффективность системы озеленения в городе до 500 тыс. человек населения, должен быть не менее 40% (в Калининграде, напомню, 2%).

Норма озеленения на одного жителя – это площадь (в м2), необходимая для удовлетворения потребности в отдыхе и улучшения условий местообитания – от 16 м2 до 21 м2, в среднем по городу – не менее 13 м2 (в Калининграде по данным администрации – 6-7 м2).

Выполнение требований о прекращении вырубки и дальнейшему озеленению городской среды – это, безусловно, функция властей, но реализация этой функции, как показывает жизнь, зависит от активности горожан, общественности, от нашей с вами активности по улучшению качества своей жизни.