Предшественники Гогенцоллернов в Пруссии

«Очерки по истории Пруссии», принадлежащее перу французского историка Эрнеста Лависса (1842–1922), впервые увидели свет на русском языке в 1915 году в московском издательстве Сабашниковых. В конце прошлого столетия «Очерки» были переизданы Калининградским издательско-полиграфическим объединением. В начале XXI века издательство «Янтарный сказ», адаптировав произведение к нормам современной орфографии и стилистики, выпустило свою версию. Оригинальный текст состоит из четырех книг. Представленная ниже вторая — «Предшественники Гогенцоллернов в Пруссии» — посвящена истории Немецкого (Тевтонского) ордена, покорившего языческую Пруссию и правившего в ней более двух столетий.

Завоевание Пруссии тевтонскими рыцарями

Судьба Тевтонского ордена

Иаков из Витриака рассказывает, что «один честный и набожный немец по внушению Божию построил в Иерусалиме, где он жил со своей женой, больницу для своих земляков». Это было в 1128 году. Если бы этому честному и набожному немцу, подобно патриарху Иакову или многим другим историческим и легендарным лицам, довелось увидеть пророческий сон, то перед его глазами развернулось бы удивительное зрелище. Больничные служители, не довольствуясь уходом за больными, берутся за оружие и превращаются в военный Тевтонский орден. Новый орден быстро догоняет в росте своих старших товарищей, храмовников и иоаннитов, и стяжает себе такое расположение у папы, императора и различных королей, что ему даются привилегия за привилегией и поместье за поместьем. Скоро замок его гроссмейстера становится одним из великолепнейших дворцов Палестины. Но вот картина внезапно меняется. Его тевтоны, в своих белых плащах с нашитыми на них черными крестами, сражаются уже не на берегах Иордана, а на берегах Вислы, и не с сарацином, одетым в белую шерсть, а с пруссаком, покрытым звериной шкурой. Они истребляют в этой борьбе целый народ, чтобы создать вместо него новый; они строят города, издают законы и правят несравненно лучше всякого государя в мире. Долгое время они процветают, пока, наконец, ослабев и изнежившись от богатства и счастья, не становятся жертвой одновременного нападения своих подданных и своих врагов. Тут основатель иерусалимского госпиталя увидел бы печальное зрелище: эти когда-то столь могущественные рыцари делаются вассалами Польши. Они не раз пытаются снова подняться; но все это тщетно, ничто не может спасти их, когда реформация нападает на старую веру средних веков и начинает гонение на культ Девы, вооруженными служителями которой они были. Сам их гроссмейстер становится последователем Лютера и превращает в наследственное герцогство ту землю, которую они завоевали у пруссаков во славу Христа и Его Матери. Но, по удивительной игре судьбы, эта узурпация открывает собой новую эпоху счастья, перед которым бледнеет все прошедшее.

Этот гроссмейстер родом Гогенцоллерн, и наследниками его являются бранденбургские кузены, которым суждено превратить герцогскую прусскую корону в королевскую и соединить ее затем с императорской.

Прусские короли, сделавшись германскими императорами, не забыли о происхождении своего могущества: на их знаменах красуется рыцарский орел; и в 1872 году Вильгельм I, закладывая в Мариенбурге первый камень памятника Фридриху II, с удовольствием слушает ученого оратора патриота,* который излагает перед своим «славнейшим и могущественнейшим императором, всемилостивейшим королем и государем» весь ход этой чудесной истории, начавшейся в Иерусалиме. Немного позже наследный принц прусский и германский присутствовал при открытии этого памятника: перед ним предстала статуя Фридриха II и статуи четырех гроссмейстеров, которые, находясь по сторонам пьедестала, как бы несут этого героя Пруссии. Сын императора Вильгельма, по-видимому, следил с интересом за теми поисками памятников и документов, касающихся истории Тевтонского ордена, которые ведутся теперь в Святой земле. И это понятно. Достигнув высшей точки счастья, люди охотно обращают взоры к его колыбели, а колыбелью прусской монархии был, конечно, этот госпиталь, основанный неизвестным немцем, quadam Allemanus, как говорит Иаков из Витриака.

Я изложу здесь один период этой истории, начиная с водворения рыцарей в Пруссии и кончая падением основанного ими могучего государства**. Это старая история, разыгравшаяся в глухой местности. Но не следует пренебрегать старыми историями: кто станет относиться к ним свысока, тот легко может проглядеть много важных сторон в самых крупных современных событиях.

* Г. Винтер, данцигский бургомистр, депутат в рейхстаге. Пользуюсь случаем выразить ему здесь мою живейшую благодарность за гостеприимство, оказанное им мне в Данциге, которым он управляет, уважая, в качестве историка, старые памятники и спасая их от разрушения, он в то же время превосходный администратор и заботится об удовлетворении всех нужд современного города. Винтер пригласил меня поехать с ним в его имение в Геленсе, недалеко от Торна, т.е. в те места, где впервые водворились тевтоны. Я многим обязан моему хозяину и путеводителю, превосходному знатоку древней истории страны, которую он мне показывал.

** I. Scriptores rerum Prussicarum, 5 vol., 1861–1874. II. Perlbach, Preussische Regesten bis zum Ausgange des dreizehnten Jahrhunderts, 1875–1876. III. A. L. Ewald, Die Eroberung Preussens durch die Deutschen, 1872–1875. IV. G. Freytag, Vom Mittelalter zur Neuzeit, 1867. V. Treitschke, Das Ordensland Preussen, 1871. VI. L. Winter, Festrede am Tage der westpreussischen Säcularfeer, 1872. VII. Toeppen, Historisch-comparative Geographie von Preussen, 1858. VIII. Lotar Weber, Preussen vor 500 Jahren, 1878.

Старая Пруссия. Путешественники и миссионеры

Пруссы, истребленные в ХIII и ХIV веках тевтонскими рыцарями, были народом литовского племени с примесью финского элемента. Они жили на побережье Балтийского моря, между Вислой и Прегелем, несколько выступая за эти реки. Положение и природа этой страны таковы, что ее население долгое время могло жить совершенно спокойно в стороне от соседей. На западе Висла, которая тогда была шире, чем теперь, ежегодно наводняла свою дельту и загромождала ее льдами, которые с наступлением лета таяли, образуя море грязи. На севере, вдоль берегов, на различных расстояниях, тянутся нерунги, т.е. узкие и длинные полосы земли, покрытые подвижными дюнами, круто поднимающимися на 60–80 метров высоты между открытым морем и лагунами почти пресной воды, которые называются гафами. Это настоящие бастионы, и если с некоторых пунктов берега смотреть на горизонт, то появляющиеся из-за нерунгов корабли кажутся фантастическими зданиями, построенными на вершине отдаленных холмов. Кое-где бастионы эти прерываются и дают место каналам, по которым проходят суда; но каналы эти легко меняют местоположение — море то и дело засыпает одни и роет другие. К такому берегу не потянет никакого моряка! На востоке Пруссия менее закрыта; но соседняя Литва была заселена родственным пруссам народом, исповедовавшим одну с ним религию и являвшимся их союзником в борьбе против западной цивилизации. На юг, по направлению к Польше, местность вовсе не так свободна от преград, как обычно думают, представляя себе северную равнину совершенно плоской. Длинная цепь возвышенностей, правда, не очень значительных, идет от Гольштейна через Мекленбург, Померанию и Пруссию и, пересекши весь европейский far-east, примыкает к Уралу. У левого берега Вислы эти холмы повышаются, и путешественник, едущий из Берлина в Данциг, приближаясь к нему, видит перед собой неровную местность, где ручьи принимают характер горных потоков и местами даже образуют водопады. Турмберг, чья высота достигает 330 метров, — совсем большая живописная гора. Менее высокие холмы правого берега Вислы обрамляют Прусскую область с юга. Для этой местности особенно характерно обилие озер: их встречаешь тут на каждом шагу. Озера эти чаще всего очень невелики, но зато их столько, что нет почти места, откуда глазу не открывалось бы несколько их. Речек тут тоже достаточно. И притом вся эта ныне совершенно обнаженная местность в старые времена была густо покрыта сосновым бором, ограждавшим страну от вражеских вторжений.

История еще лучше, чем география, объясняет, почему область пруссов оставалась так долго в стороне от мира.

Римские легионы остановились у берегов Эльбы и потом отступили к Рейну. Более серьезная опасность грозила Пруссии со стороны Карла Великого, так как христианский император, защитник и служитель апостольской и вселенской церкви, думал завоевать весь мир и обратить всех неверных. Армия, ежегодно собиравшаяся вокруг него со всех концов империи, имела свои постоянные аванпосты на Эльбе: это были марки, военные округа, организованные для наступательных и оборонительных действий против славянского и финского населения, занимавшего восток Европы. Но Карл Великий умер, не перейдя Эльбы, и грозно вздымавшаяся над Пруссией и всеми восточными странами волна отхлынула назад. Германия, правда, осталась христианской; но тогда она была слишком занята своими внутренними распрями, которые волновали всю империю и довели ее в IХ веке до распада на три части. В более поздние времена императоры Священной Германо- Римской Империи не сочли достойным себя продолжать предприятия Карла Великого против безвестных народцев, и пруссы, отделенные от Эльбы всей шириной бассейна Одера, получили, таким образом, на долгое время отсрочку.

В конце IХ столетия их посетил один смелый моряк, Вульфстан из Шлезвига. Отправившись из шлезвигского местечка Гидабы, Вульфстан плыл семь дней и семь ночей до этой никому тогда неизвестной земли. Он рассказывает, что видел много городов, в каждом из которых было по королю, — маленьких городов, конечно, с маленькими королями. Потом, перемешивая, по наивной манере первобытных путешественников, самые разнообразные сообщения, он повествует, что в стране много меда, что там много ловят рыбы, что король и богачи пьют кобылье молоко, а бедняки и рабы — мед, что там часты междоусобные войны и вовсе нет пива. Больше всего его поразили прусские погребальные обряды. Труп покойника, говорит он, оставляют в доме на месяц, иногда на два, а если умерший был король или вельможа, то и на целые полгода. Жители сохраняют тела тем же способом, каким они летом остужают свои напитки. Но дом, где лежит покойник, не покидается обитателями: родные и друзья проводят там время в играх и попойках, которые устраиваются за счет наследства. Когда наступает, наконец, время нести тело на костер, собирают все, что остается из имущества умершего, и делят это на три неравные части. Самую большую помещают на расстоянии мили от города, самую малую совсем недалеко от него, а среднюю на половине расстояния между ними. Затем всем всадникам на 5 или на 6 миль в окружности дается знать о предстоящих погребальных скачках. Всадники собираются и скачут три раза на эти три приза. Вот что видел Вульфстан в этой стране, где добрая доля жизни уходила на погребение мертвых.

Но в Пруссию готовы уже идти совсем иные путешественники, которых влечет туда не любопытство и не жажда добычи. Христианство стало делать быстрые успехи среди славян с того дня, как пришедшие с востока апостолы Кирилл и Мефодий принесли в Моравию славянский перевод Евангелия и преподали этим язычникам Слово Божие на понятном языке.

В конце Х столетия Чехия и Польша уже приняли крещение, и можно было думать, что именно поляки передадут новую веру и западную цивилизацию пруссам. Сделай они это, история Восточной Европы приняла бы, может быть, совершенно иной оборот. Но, по крайней мере, первым миссионером Пруссии был все же славянин, св. Адальберт.

Адальберт происходил из знатной чешской семьи. Девять лет он учился в Магдебурге у знаменитого Отриха, которого современники называли саксонским Цицероном. Совсем молодым он был возведен на епископский престол незадолго до того основанной пражской епархии: Адальберт был вторым епископом чешской столицы. Его паства, еще не привыкнув к покорности, плохо мирилась с его строгостями, и епископ, оставив митру и посох, ушел от нее в Рим, где и поселился на Авентинском холме в монастыре св. Алексея. Там он подружился с оригинальной личностью, императором Оттоном, воспитанником трех ученых женщин — своей матери, бабки и тетки — и Герберта, этого ученика арабов и глубокого знатока философии, математики, астрономии и всех наук своего времени; писателя, механика, часовых дел мастера, натуралиста, настолько удивлявшего своими знаниями современников, что они видели в нем колдуна и считали его способным проникать в дома, не проходя ни в двери, ни в окна; лукавейшего политика, умевшего устраивать несколько предательств сразу; низкопоклонника из честолюбия, и наконец, папы, гордого величием римского первосвященника и мечтавшего вместе со своим учеником о каком-то удивительном возрождении древней Римской империи. Увлекаясь этими мечтами, Оттон называет Рим «главой мира» и «золотым городом», а себя августейшим римским императором, принимает титул консула и обращается в своих указах к римскому сенату и народу. При раздаче должностей, с которыми связана юрисдикция, он вручает каждому новому сановнику свод законов Юстиниана, говоря: «Суди по этой книге Рим и вселенную и берегись в чем-нибудь нарушить законы Юстиниана, моего священнейшего предшественника». Но вместе с тем Оттон — горячий христианин; мечтая о всемирной империи, он преисполнен стремления отречься от мира. Время от времени он покидает palatium romanum и живет то в какой-нибудь келье в Субиако, то в отшельнической пещере. Он ходит босиком на могилы мучеников. Но было бы гораздо лучше, если бы он служил Христу с оружием в руках на немецкой границе, где датчане, совсем было обращенные в христианство, возвратились к язычеству при сыне Гарольда Синезубого, между тем как эльбские маркграфы, эти Карловы стражи, забытые преемником Юстиниана, с трудом оборонялись от вендов.

Таков был тот мир, в котором Адальберт жил в Риме; мир без устоев, без жизни, где люди педантично погружались в созерцание развалин прошлого, как бы не ожидая ничего от будущего. Может быть, именно под влиянием господствовавшего здесь настроения и мысли о приближении светопреставления Адальберт и решился идти к пруссам, о которых он слыхал в Чехии, чтобы стяжать себе мученический венец и вместе с тем вечное спасение. В 997 году Адальберт прошел через Германию в Польшу. Он испросил себе у польского князя несколько человек провожатых и барку, спустился по Висле в море, поплыл вдоль берега и после нескольких дней плавания причалил к восточному побережью Пруссии. С ним вместе отправились священник Бенедикт и монах Гауденций. Им мы обязаны двумя главами в сказании о страданиях св. Адальберта, где ярко отражается чувство ужаса, оставленное в их душе воспоминанием о Прусской земле. Едва барка успела причалить, как матросы, высадив наспех своих спутников, сейчас же пустились в обратный путь, чтобы как можно скорее, под покровом темноты, отдалиться от этой безбожной Пруссии. Миссионеры тоже поддались чувству страха и несколько дней жили на берегу, не решаясь идти к язычникам. Но вот язычники услыхали, что какие-то странные люди явились в их землю «с того света», и пошли сами отыскивать наших апостолов. Адальберт сидел и читал Псалтирь, когда вдруг перед ним явилась толпа туземцев, «скрежетавших что-то дикое». Самый лютый из этих злодеев с бранью замахнулся «своей мозолистой рукою» на епископа и ударил его веслом. Книга выскользнула из рук Адальберта, и он упал, шепча: «Да благословен будет Господь в Его милосердии! Если мне больше и не придется пострадать во славу Распятого, то все же мне довелось принять этот драгоценный удар!» Удар не был смертелен, дикари хотели только напугать чужеземцев. «Убирайтесь! — говорили они. — А не то мы вас убьем!»

Три товарища отправились в путь и попали в местечко, где был рынок. На рынке толпился народ, и лишь только святой человек успел там появиться, как его сейчас же окружила гурьба этих песьих голов, разинув свои ужасные пасти. Они стали его допытывать, откуда он, кто он, чего он ищет и зачем он к ним пришел, когда они его не звали.

Эти волки жаждали крови и грозили смертью тому, кто принес им жизнь. Не дав ему сказать слова, они уже его передразнивают и издеваются над ним... «Говори!» — кричат они наконец, потрясая головами. Епископ в немногих словах говорит то, что обыкновенно говорят католические миссионеры в подобных случаях: он пришел вырвать своих братьев из рук дьявола и из пасти ада, открыть им истинного Бога и очистить их в купели спасения. Пруссы смеются над божественными словами, ударяют о землю своими палками, наполняют воздух ревом, но не трогают чужестранцев и только приказывают им удалиться. Поборник Христов считал жизнь себе в тягость, но между тем плоть его смущалась при мысли о смерти. Однажды он шел по морскому берегу, как вдруг перед ним выросла огромная волна, словно поднятая каким-то морским чудовищем, и с грохотом разбилась у его ног. Епископ весь побледнел, как пугливая женщина. Другой раз ночью Гауденций видел сон, что, отстояв обедню, отслуженную Адальбертом, он пошел было приобщиться из чаши, как вдруг причетник остановил его и сказал: «Не твоим устам дано пить из этой чаши жизни: она назначена епископу». Когда монах рассказал ему свой сон, Адальберт понял, что речь шла о чаше мученичества. Тогда "этот сын женщины» затрепетал при мысли о предстоящих страданиях и сказал: «Брат мой, дай Бог, чтобы сон этот предвещал только доброе!»

Чаша была, наконец, ему послана с небес. Гауденций отслужил обедню, и три товарища после трапезы легли спать на траве. Толпа пруссов под предводительством человека, у которого поляки убили брата, захватили их во время сна. «Пробуждение было не из приятных». Адальберта повлекли, «и плоть его, которой предстояло умереть, изменила цвет свой». Увидев палача, готового поразить его, Адальберт успел прошептать только: «Отче, да будет воля Твоя». Его товарищи, которых дикари пощадили, рассказывали потом, что в ту минуту, когда, пораженный семью ударами копий, он упал, связывавшие его веревки сами собой разорвались и руки мученика сложились крестообразно. Это было первое чудо св. Адальберта.

Из истории этого мученика мы ничего не узнаем о пруссах, и чтобы доказать необыкновенную свирепость этого народа, нужны иные свидетели, не Гауденций и не Бенедикт. История миссий в средние века представляет собой благодарнейшую тему: надо только, чтобы историк принял при этом за правило не становиться безусловно на сторону мучеников, а стараться честно представлять себе, что могло происходить в душе язычников при появлении миссионеров*.

Распространение христианской религии в Римской империи было вызвано множеством причин, и нетрудно еще понять, почему завоевавшие ее варварские племена быстро приняли веру населения, среди которого им пришлось жить. Но и тут уже нужно заметить, что только одни франки приняли эту веру во всей ее полноте, тогда как другие племена отвергли учение о св. Троице как несогласное с догматом божественного единства. Ничто не могло их принудить склонить голову перед римской церковью. Теодорих знал, что, продолжая отрицать равенство Отца с Сыном, он рискует погубить свое государство, но продолжал упорно стоять на этом. Накануне нападения Хлодвига Гундебальд, король бургундский, которого епископы, так сказать, приперли к стене, заставляя выбирать между покорностью церкви и войной с франками, с глубокой грустью решает лучше идти навстречу опасности, в которой он себя не обманывает, чем уверовать, как он говорит, в трех богов. А между тем, эти короли были окружены католиками: Кассиодор был при Теодорихе, Авит при Гундебальде — и сами говорили на церковном языке или, по крайней мере, понимали его. Насколько же сильнее должно было быть сопротивление дикарей, оставшихся в своих диких странах, когда какие-то чужеземцы стали к ним являться с проповедью католицизма. Представьте себе этих людей, которые оставались верны культу природы и продолжали обожать ее таинственные силы: пугавший их гром, благодетельные воды источников, кормилицу-землю, вековой дуб, который ежегодно вновь зеленеет и считается бессмертным. Вдруг к ним являются миссионеры: они оскверняют священные леса, тень и молчание которых чтятся дикарями; навьючивают белого коня, прорицателя в храме Святовита, бога священного огня; вонзают топор в корни дуба, ветви которого при колыхании ветром открывают людям волю неба. Они объявляют этот освященный веками культ, бывший культом наших предков арийцев, делом ада и сатаны и взамен немедленно принимаются излагать самые таинственные из догматов христианской церкви — о грехопадении и искуплении, о непорочном зачатии, о св. Троице и т. д. Можно себе представить, что должно было при этом твориться в головах варваров!

Зачастую эти миссионеры не знают даже языка тех, кого они собираются обращать. Они проповедуют знаками, они объясняют таинства христианской религии символическими изображениями и действиями. Такое наглядное обучение было, конечно, не очень удобопонятно.

Но и в тех случаях, когда миссионеры владели языком, — всегда ли они умели облекать свою проповедь в подходящие формы? Конечно, при рассудительности и искусных руководителях, вроде несравненного папы Григория VI, это им удавалось: стоит почитать наставления Григория англо-саксонским миссионерам, где он учит их, как осторожно надо устраивать переход от старых языческих обычаев к новой религии. Но далеко не у всех миссионеров находилось довольно терпимости и умственной гибкости, чтобы справляться с такой щекотливой задачей. Адальберт, например, говорит пруссам, что он явился затем, чтобы исторгнуть их из теснин Арверна; но пруссы нисколько не чувствовали себя в опасности погибнуть в этих теснинах. Эта проповедь напоминает увещевания, с которыми Клотильда, по словам Григория Турского, обращалась к Хлодвигу. Стремясь обратить его в истинную веру, она упрекала его за почитание идолов: а у франков их не было; за поклонение Юпитеру, этому stuprator vitorum, этому блудодею, кровосмесителю, женившемуся на родной сестре, так как Юнона говорит (у Вергилия), что она «сестра и супруга владыки богов»; а Хлодвиг только тут в первый раз услыхал, без сомнения, о самом Юпитере. Поэтому, ничего не понимая, он коротко отвечает Клотильде: «Твой Бог не из семьи Азов: значит, он не Бог». Тут Клотильда, в свою очередь, ничего не понимает. Этого разговора, о котором повествует турский епископ, может быть, вовсе и не было в действительности; но в этих словах, влагаемых историком в уста Клотильды, можно видеть одну из формул, составленных для миссионеров, когда им приходилось иметь дело с греко-римским язычеством, и оставшихся в употреблении при обращении германских язычников. Старые фразы живучи — может быть, они даже никогда не пропадают бесследно, — и если захотеть, то нетрудно представить множество примеров, когда не только язык, но и способ рассуждения миссионеров был совершенно непонятен их слушателям.

По этой причине большая часть миссий и осталась бы безуспешной без поддержки их политикой и силой. «Я совершенно бессилен, — говорит апостол Германии Бонифаций, — без покровительства франкских герцогов и внушаемого ими страха». Тридцать четыре года войны, избиений и массовых переселений понадобилось на то, чтобы обратить саксов; а по окончательном их замирении понадобился Саксонский Капитулярий, где смертная казнь стоит в каждой статье, и суровое правление епископов и графов. Язычники инстинктивно чуяли, что, защищая своих богов, они защищают свою свободу, и что, становясь христианами, они должны были стать подданными. При появлении миссионеров они знали, что следом за ними идет князь и что князь несет им рабство. Адальберт говорит пруссам, что он послан польским герцогом; но как раз польского ига пруссы и боялись пуще всего. Они вели с герцогом войну на границе, и самое убийство епископа-миссионера было кровною местью, так как брат его палача был убит поляками. Варвары охотно оставили бы миссионеров в живых, чтобы потом за их смерть не расплачиваться: дважды они приказывают этим неизвестным «выходцам с того света» уходить туда, откуда они пришли. Они считали их существами зловредными, и летописец влагает в уста этих дикарей примечательные слова: «Из-за этих людей земля наша перестанет давать жатву, деревья — плоды, животные — приплод, а какие родятся — сейчас же умрут». Пруссы ошиблись, ибо земля их способна была и потом давать урожаи, и даже неслыханные; но суждено было наступить дню, когда не осталось никого из пруссов, чтобы их собирать. Весь этот народ погиб, став жертвой католической цивилизации, оставил по себе только имя, присвоенное его победителями. И прав он был, говоря предшественнику тевтонских рыцарей: «Убирайся!»

* Образцом таких работ может служить статья Минье: La Germanie au huitième et neuvième siècle, в его Notices et mémoires historiques.

Завоевание Прусской области тевтонами

Адальберт умер, не успев обратить ни одной прусской души в христианскую веру; но вся Европа узнала, что один из ее епископов, друг императора, нашел мученический венец среди язычников, до того времени никому неведомых, и имя пруссов вышло из мрака неизвестности. С тех пор пруссы не знают покоя: с севера на них нападают датчане, с юга поляки. Ни те, ни другие, однако, не достигли прочных результатов, и кризисы безначалия, периодически повторявшиеся в Польше, постоянно спасали пруссов. Сами они обычно держались строго оборонительного образа действий: когда враг на них нападал, они скрывались в лесах, выжидали там, когда он начнет отступать, и затем пускались его преследовать. В середине ХII века королю Болеславу IV, после одной победоносной экспедиции, удалось обложить их данью; но они сейчас же снова отказались платить ее, а когда он еще раз пошел войной на их страну, то почти вся армия его там погибла. То была последняя крупная война, и в начале ХIII столетия Пруссия все еще оставалась независимой и языческой.

Пруссы были не из тех врагов, которыми можно пренебрегать. Правда, они были разделены на одиннадцать народцев, но их связывала общность религии. Петр Дуйсбургский сообщает нам, что у этого ужасного народа был свой папа, Криве, который жил в местечке Ромове — имя, происшедшее от Рима, прибавляет он с той смелостью фантазии, которая отличает средневековых писателей в их этимологических построениях.

«Действительно, подобно тому, как владыка наш папа управляет вселенскою церковью верных христиан, так повелениям Криве повинуются не только пруссы, но также ливы и литовцы. Великому жрецу незачем всюду являться лично: посол, которому он даст свой посох или другой какой-либо условный знак, встречает везде тот же почет, как и он сам», Мертвые были ему преданы не меньше живых: прежде чем отправиться в будущую жизнь, все они «проходили» через его дом, и потому родственники умерших постоянно к нему являлись спросить, не видал ли он в такой-то день такого-то. Жрец, не колеблясь, описывал покойника, его одежды, его лошадей и служителей, которых сожгли вместе с ним, и даже показывал дыру, которую пробил своим копьем, проходя у него, этот переселенец в другой мир. Так как пруссы были очень набожны и не предпринимали ничего, не спросив совета своих богов, то авторитет таинственного главы их духовенства был очень велик. Криве жил и процветал в глубине священного леса в то самое время, когда великий папа Иннокентий III председательствовал в Латеране на соборе епископов и посланников всех христианских государств. Германия под управлением Гогенштауфенов сияла ярким блеском рыцарской цивилизации; в Париже высилась Notre-Dame, св. Людовик собирался строить Sainte-Chapelle, и был основан университет, куда со всех концов Европы стекалась жаждавшая знаний молодежь, чтобы послушать профессоров, рассуждавших de omni re scibili et guibustdam aliis; а пруссы еще не понимали, что на куске пергамента можно передать свою мысль человеку, находящемуся совсем в другом месте, и тайны арифметики им были настолько чужды, что для счета они делали зарубки на куске дерева или завязывали узлы на своих поясах.

Между тем христианская цивилизация уже надвигается на них со всех сторон — медленно, но неудержимо. Скандинавские государства становятся христианскими с ХI века. В ХII веке общими усилиями маркграфов бранденбургских, герцогов саксонских и королей датских христианство учреждается в Бранденбурге, Мекленбурге и Померании, а Померанская область — соседка Пруссии: их разделяет только Висла. Польша, примыкавшая к Пруссии с юга, давно уже приняла крещение. Наконец, в Ливонии Альбрехт Буксгевден, этот епископ и рыцарь, отвоевал у язычников свое рижское епископство и основал орден Меченосцев, атрибутами которого были шпага и крест на белой мантии. Как же тут было Пруссии сохранить свою независимость и свою религию? Никакому народу нельзя безнаказанно так резко отличаться от своих соседей. Цивилизация, т.е. сумма идей, принятых большинством народов данной области в данную эпоху касательно отношения человека к Богу, форм правления и общественного устройства, не отличается терпимостью по отношению к диссидентам, будь то отдельные лица или целые народы. Она постоянно стремится подавить всякое индивидуальное сопротивление в среде отдельной нации и привести к общему уровню слишком самобытные племена. Дело ее, быстрое в эпохи быстрого обращения идей, в средние века шло медленно, но не останавливалось. Она двигалась тогда с запада на восток: с родины своей, Италии и Франции, она проникла в Германию, в северные страны, в Польшу и на отдаленные берега Балтийского моря, так что в ХIII веке Пруссия была уже охвачена ею со всех сторон и являлась исключением, которое больше не могло быть терпимо.

В начале ХIII столетия была сделана новая попытка обращения пруссов. Монах Христиан, выйдя из померанского монастыря Оливы, этого христианского аванпоста, расположенного всего в нескольких верстах от языческой земли, перешел Вислу и построил на правом ее берегу несколько церквей. Этого было достаточно, чтобы папа принял всю страну под покровительство св. Петра и Павла и поставил Христиана епископом Пруссии. Но новую епархию нужно было еще завоевать, и чтобы доставить епископу солдат, папа велел проповедовать крестовый поход против северных сарацинов. Прежний крестоносный пыл уже стих к этому времени, и рыцари не раз успели показать, что им больше нравятся крестовые походы поближе. Хотя папы и жалели об этом, но им волей-неволей приходилось соображаться с условиями времени и так же щедро давать индульгенции бургундским рыцарям-крестоносцам, шедшим на альбигойцев, или саксонским рыцарям, поднявшим крест против пруссов, как прежде Готфриду Бульонскому или Фридриху Барбароссе. «Путь недлинен и нетруден, — говорили проповедники альбигойских походов, — а добыча богата». Так же говорили и проповедники крестового похода против пруссов.

Несколько ополчений ходило против северных сарацинов, но походы эти ни к чему не приводили: крестоносцы являлись, жгли и грабили все, что встречали на пути, и затем удалялись, предоставляя христианские церкви мести доведенных до отчаяния пруссов.

В 1224 году дикари избивают христиан, разрушают церкви и переходят за Вислу, чтобы сжечь монастырь Оливу, и за Древенцу, чтобы грабить Польшу. Польское королевство было тогда разделено между сыновьями короля Казимира; один из них, Конрад, владел Мазовией и как сосед Пруссии должен был вынести на себе всю тяжесть самой ужасной из войн, какие только Польше приходилось против нее вести. Не полагаясь более на неправильную и опасную помощь со стороны приходивших издалека крестоносцев, он вспомнил, что епископ ливонский, основав у себя рыцарский орден, получил таким образом в свое распоряжение постоянную крестоносную армию, и послал просить помощи у гроссмейстера тевтонских рыцарей.

Призвание немецких рыцарей польским князем было событием чрезвычайной важности в истории Польши. На этой стране, очевидно, лежала обязанность передать христианство народам по Одеру и Висле. Но чтобы и самой можно было прожить сполна свой век, в своих естественных пределах, между Богемскими горами и морем, Польша должна была крепко держать в руках Силезию и Померанию и отнюдь не допускать немцев утвердиться в Пруссии как в крепости, среди славяно-финского населения. Но Польша ни в один из моментов своей истории не делала того, что ей нужно было бы делать. В средние века у нее были свои часы величия и блеска; но у нее никогда не хватало терпения ни на то, чтобы научиться управлять собою, ни на то, чтобы держаться долго одного плана в своих завоевательных стремлениях. Ее феодальная конница, стоявшая лагерем на открытой всем ветрам равнине между Вислой и Одером, то и дело вылетает из своих пределов и носится то на Эльбу, то на Днепр, то на Двину. Было бы гораздо лучше, если бы вместо этого она сосредоточила свои силы на покорении одной Пруссии: ибо тот день, когда Конрад Мазовецкий, признавая свое бессилие, призвал тевтонских рыцарей против Пруссии, подготовил падение Польши.

Гроссмейстер, к которому обратился Конрад, был Герман фон Зальца, искуснейший политик ХIII столетия, без участия которого не обходилось ни одно крупное событие. В эту эпоху беспощадной борьбы между империей и папством, когда два главы христианского мира так жестоко ненавидели друг друга, когда папа отлучал императора, а император низлагал папу, когда тот и другой не жалели оскорблений, сравнивая своего противника то с Антихристом, то с самыми гнусными апокалипсическими тварями, Герман сумел остаться не только другом, но даже доверенным человеком и Фридриха, и Григория IХ. Такого человека всегда опасно приглашать к участию в каком-нибудь политическом предприятии из-за доли в выгодах: он всегда постарается щедрой рукой отмерить себе эту долю — иначе, на что же ему нужна была бы его ловкость? Конрад Мазовецкий и Христиан Оливский надеялись, без сомнения, что тевтонские рыцари за свои услуги удовольствуются уступкой им какого-нибудь клочка земли, который можно будет при случае у них и отобрать; но вскоре они заметили, что ошиблись в расчетах. Конрад предлагал ордену Кульмскую область, между Осой и Древенцой. Она была предметом вечного спора между поляками и пруссами, и ее тогда нужно было еще завоевать. Герман ее принимает, но просит императора, чтобы он дал свое разрешение на принятие этого дара, да кстати, прибавил к нему и всю Пруссию.

Император, в качестве владыки мира, уступает гроссмейстеру и его преемникам исконное право империи на горы, равнины, реки, леса и море in partibus Prussiae. Затем Герман просит согласия папы, и папа, в свою очередь, не только отдает ему эту землю, на которую, по его мнению, никто, кроме Бога, до сих пор не имел права, но при этом еще приказывает проповедовать крестовый поход против неверных.

Он повелевает рыцарям поднять на пруссов священное оружие и поражать их до полного покорения всей их страны, а князьям — всячески помогать ордену. Позднее, после первых побед, папа снова объявит Пруссию собственностью св. Петра и снова передаст ее ордену «в полную и ничем не ограниченную собственность», угрожая всякому, кто осмелится посягнуть на это владение, «гневом Всемогущаго и Его апостолов св. Петра и Павла»*.

В 1230 году все приготовления были окончены, и война началась. Когда пруссы в первый раз увидели в рядах поляков этих всадников, одетых в длинные белые плащи с резко выделяющимся черным крестом, они спросили у одного из пленников, что это за люди и откуда они пришли. Пленник, — рассказывает Петр Дуйсбургский, — отвечал: «Это набожные и храбрые рыцари, посланные из Германии владыкою нашим, папой, сражаться с вами до тех пор, пока ваши непокорные головы не склонятся перед нашей святой церковью». Пруссы много смеялись над притязаниями этого владыки-папы. Рыцари были не так веселы. Гроссмейстер, посылая Германа Бальке, которого он облек званием «магистра Пруссии», сражаться с язычниками, сказал ему: "Будь смел и тверд, ибо ты введешь сыновей Израиля, т. е. твоих братьев, в землю обетованную. Бог да будет с тобой!» Но печальной показалась эта обетованная земля рыцарям, когда они увидели ее впервые из замка, расположенного на левом берегу Вислы, недалеко от Торна; замок этот носил звучное имя Vogelsang (пение птиц).

«Стоя маленьким отрядом перед бесчисленным множеством врагов, они пели песнь скорби, ибо они покинули дорогую родину, землю мирную и плодородную, и шли в страну ужаса, в обширную пустыню, где бушевала страшная война».

Эта страшная война продолжалась 53 года. В наш план отнюдь не входит излагать ее историю во всех подробностях. Надо заметить, что это было бы очень нелегкой задачей, с которой и сами немцы не успели еще справиться. В своем замечательном издании Scriptores rerum prussicarum они дают, правда, все дошедшие до нас свидетельства об этом крупном событии. Но, к несчастью, самый полный, толковый и обстоятельный из старых историков Пруссии, Петр Дуйсбургский, жил веком позже описываемых им событий; притом же он был священником и членом ордена — это отразилось не только в его пристрастном отношении к рыцарям, но и в самом взгляде на смысл всей борьбы: верный узкоцерковному духу, он видит в ней только святое предприятие Божиих воинов против неверных. Его легенды прекрасны, и так как чудесное не может более вводить нас в заблуждение, то мы их охотно ему прощаем. Но он не церемонится и с фактами, раздувая одни и совсем обходя другие, если они для него неудобны; он преувеличивает на каждой странице число крестоносцев и язычников, благодаря чему дает совсем неверную картину завоевания Пруссии. С другой стороны, он увлекает своими достоинствами — легкостью, занимательностью и, можно даже сказать, прелестью своего изложения. Вот почему даже современные немецкие историки подчиняются его авторитету, и завоевание в их рассказах представляется нам великой драмой в нескольких актах, в которой громадные силы сталкиваются друг с другом в гигантской борьбе. Эти историки привносят в свое описание колорит прекрасной и мрачной поэзии севера, с восторгом рассказывая о зимних походах, когда лед трещал под копытами рыцарских лошадей, и рисуют тот мистический патриотизм, который заставляет их самих восхищаться всем немецким, даже немецкой грубостью и жестокостью.

Они видят в немце орудие какой-то сверхъестественной силы, какого-то особого Провидения, специально покровительствующего немцам, но не безразличного и для остального мира, ибо всей вселенной суждено быть преобразованной силою немецкого гения.

Нет сомнения, что немецкие рыцари и колонисты стояли выше покоренных или вытесненных ими пруссов, и нужно быть крайне предубежденным, чтобы, сравнивая страну, описанную Вульфстаном, со страной, управляемой орденом, не удивляться необыкновенному делу, которое совершили эти немцы, вышедшие из всех областей Германии и из всех классов ее общества. Но в интересах истины приходится признать, что история этого полувекового, медленного завоевания вовсе не так поэтична, как ее обыкновенно представляют.

В эпоху наибольшего могущества ордена, т.е. около 1400 года, Пруссия насчитывала 1000 рыцарей. В ХIII столетии число их было значительно меньше, в особенности в начале завоевания, когда члены еще очень слабого ордена были рассеяны по Германии, Италии и Святой земле. «Хроника ордена», написанная, по-видимому, ранее Дуйсбурга и лучше него осведомленными людьми, говорит только о мелких войнах, во время которых немногочисленные рыцари, не получая поддержки от своих собратьев из немецких командорств и не полагаясь на колонистов, запирались в крепостях и были рады, если их слабым гарнизонам удавалось поддерживать между собой сношения по Висле. Десять лет спустя после начала войны, когда уже было основано много городов, рыцари из Кульма три раза посылали в Реден просить о д н о г о рыцаря прийти к ним на помощь. Потом они отправили послов в Германию, к своему гроссмейстеру, в Чехию и в Австрию, заявив, что все пропало, если им не дадут подмоги. В ответ на это к ним прибыли десять рыцарей с тридцатью лошадьми — и этого было достаточно, чтобы Кульм стал ликовать. Что касается крестоносных ополчений, которые часто посылались в Пруссию папскими буллами, то они никогда не бывали так многочисленны, как рассказывают старые летописцы, доходящие, по живости своей фантазии, до забавных преувеличений. Когда Дуйрсбург утверждает, что чешский король Оттокар проник в глубь Самбии с армией в 60 000 человек — такой массе там, разумеется, немыслимо было ни двигаться, ни кормиться, — то надо считать, что он прибавляет два лишних ноля. Соразмерно с этим увеличивается до невозможности и число врагов. Одна ливонская хроника говорит, что самбийцы могли выставить в поле 40 000 человек. Но вся эта страна занимала не более 1700 кв. верст и была густо покрыта лесами, где водились бобры, медведи и зубры; трудно допустить, чтобы в ней приходилось более 20 жителей на квадратную версту — все население Самбии можно исчислять разве что в 34 000 человек. Итак, завоевание Пруссии, население которой не должно было превышать тогда 200 тысяч душ, было делом очень небольшого числа рыцарей; при этом им помогали еще маленькие ополчения крестоносцев и поставленные на военную ногу колонисты. Превосходство вооружения, делавшего из каждого рыцаря нечто вроде подвижной крепости, лучшая тактика, искусство фортификации, разъединенность пруссов, их беспечность и свойственная всем дикарям неспособность предвидеть будущее и заботиться о нем — все это объясняет конечный успех завоевания, а незначительность привлеченных к войне сил делает понятной продолжительность борьбы.

Завоевание это двигалось вперед, как волна прилива, то набегая, то снова отступая. Когда приходила армия крестоносцев, орден распускал свое знамя. В путь отправлялись осторожно, посылая вперед особых, хорошо обученных своему делу лазутчиков. Враг почти всегда бывал захваченным врасплох.

Войско занимало какой-нибудь искусно выбранный пункт, на холме, откуда открывался свободный вид на окружающую местность, и принималось копать рвы и строить палисады. Так возникала крепость, у подножия которой размещалась деревушка. В деревушке этой, в которой каждый дом строился как блокгауз, селились пришедшие с крестоносцами колонисты. Это были рабочие или земледельцы, покинувшие родину в сопровождении своих жен и детей и с крестом на груди явившиеся искать счастья в новой земле. С работами надо было торопиться, ибо ни один такой крестовый поход не продолжался более года. Когда крестоносцы уходили, крепость немедленно подвергалась нападению жаждавших мести врагов. Им нередко удавалось взять ее приступом и сжечь, и тогда они, разорив деревушку, снова захватывали только что покоренную немцами территорию. А рыцари, запершись в своих замках, с тревогой ждали известий о прибытии новой помощи. Эти приливы и отливы повторялись так часто, что к ним волей-неволей приходилось приспосабливаться. Немцы строили на крутых холмах и на островах убежища, где колонисты искали приюта при всяком сигнале тревоги, и эти стремительные отступления повторялись так часто, что кабатчики получали особые привилегии «для себя и с в о и х п о т о м к о в» на продажу крепких напитков в местах убежища.

Первые, и в то же время самые прочные, свои поселения рыцари основали на Висле, в том углу, который она образует между устьями Древенцы и Осы. Кульм и Торн были заложены ими уже в 1232 году. И теперь еще Кульмерланд переполнен памятниками, красноречиво говорящими об эпохе завоевания, и путешественника там ждут поразительнейшие впечатления, о которых редко кто в самой Германии имеет должное понятие. В октябре 1877 года, оставив железную дорогу в Тересполе, недалеко от левого берега Вислы, я шел к парому, на котором переезжаешь реку против Кульма. Вечерело. На востоке небо было покрыто серыми и черными тучами, громоздившимися друг на друга; но на западе горизонт горел прозрачно-золотистым светом, и там до мельчайших подробностей вырисовывался тот обрывистый холм, где высятся колокольни Кульма. Переехав реку, вы по крутой дороге поднимаетесь к городу, который Висла с одним из своих притоков так охватывают, что город кажется . гористым островом, брошенным среди бесконечной равнины. Обогнув часть старинных городских стен, вы попадаете в длинный и узкий подземный ход, с массивными сводами, который выводит вас внутрь города. Там вы, не помня себя от изумления, переходите от древних церквей, гордо поднимающих к небу свое высокое чело, к ратуше, которая со своей сквозной башенкой как-будто явилась сюда из Италии, пока не попадаете, наконец, в новую часть города с ее унылообразными домами. Эти церкви и ратуша говорят вам о мощных рыцарях, принесших на прусскую почву воспоминания со всех концов мира; а новые дома, выстроенные при Фридрихе II по присланному из Берлина плану и выровнявшиеся как шеренга солдат, представляют собой, рядом с поэтическим величием обладавшего мощной фантазией старого века, прусскую прозу и дисциплину. И такими противоположностями полна вся эта страна между Кульмом и Торном, которую я изъездил по совершенно невозможным дорогам, где лошади должны месить копытами живую грязь: прусское правительство не слишком заботится о своих восточных провинциях, что, с его стороны, может быть, и не совсем благоразумно. Когда вы стоите на этой слегка волнистой равнине, усеянной маленькими озерами и громадными валунами, под которыми древние пруссы погребали пепел своих мертвых, то почти всегда глаз ваш открывает где-нибудь на обширном и мрачном горизонте силуэт колокольни или развалины. Это будут то массивные каменные стены Папау с обложенными кирпичом стрельчатыми арками; то Кульмзе, маленькая деревушка у подножия двух колоссальных церквей с могучими башнями, высящимися над порталами; то, наконец, Торн. В Торне дивишься остаткам замка с его циклопическим фундаментом и могучими стенами, которые до сих пор хранят следы пожара, разрушившего замок в ХV веке; ратуше, представляющей собой один из самых гордых памятников немецкой городской архитектуры; трем церквам, где кирпич совершает чудеса. Филолог и историк заинтересуются в них двумя любопытнейшими надписями: одна считается прусской, но до сих пор не прочитана, другая писана по-арабски и служит орнаментом одного из порталов.

И каким жалким кажется настоящее, когда глядишь на эти могучие памятники прошлого, которые так же пристали окружающим их городам и деревушкам, как пристало бы вооружение саженного рыцаря хилому ребенку.

После покорения Кульмской области завоевание пошло по Висле, вдоль которой возникли крепости, командующие над всем ее течением: Торн, Кульм, Мариенвердер и Эльбинг. Вместе с тем, рыцари получили возможность сноситься морем с Германией. Это было для них важно, так как на суше они были отрезаны от нее славянским княжеством — Померанией, представлявшим собой ненадежного соседа. Поморяне смотрели на утверждение немецких завоевателей в славянской земле с беспокойством, имевшим свои основания. Война, объявленная ордену князем Святополком в 1241 году, стала сигналом для возмущения пруссов; оно длилось одиннадцать лет и было ужасно. Рыцари победили, и шум этой победоносной борьбы привлек новых крестоносцев, среди которых появился в 1254 году чешский король Оттокар. Тогда в первый раз христиане проникли в священный лес Ромове; тогда же был построен Кёнигсберг — городской герб, где изображен рыцарь в шлеме с короной, так же, как и самое имя города, до сих пор хранят память о чешском короле. Оттокар рассказывал потом о себе, что крестил целый народ и перенес границы своего государства до Балтики. Но это была только похвальба, за которой вообще не стояло дело у шумливых, но ленивых средневековых славян. Зато рыцари, пользуясь как нельзя лучше приходившей к ним подмогой, вели дело завоевания самым настойчивым и серьезным образом. Едва было усмирено первое восстание, как они послали колонистов за Куришгаф и основали там Мемель. В 1237 году они принимают в себя орден Меченосцев, завоевавший Ливонию, и начинают мечтать о господстве над всем восточным побережьем Балтийского моря, вдоль которого их владения тянутся уже почти на 100 миль**.

Но прусская земля вовсе не была еще замирена, и через семь лет после похода Оттокара там все опять было готово к новому восстанию. В лесах проходили тайные совещания, великий жрец снова заявил о своем существовании, и дубы заговорили. Дети знатных пруссов, отданные орденом в монастыри на воспитание, бегут тайком на родину. Рыцари чувствуют приближение грозы и надеются предотвратить ее жестокостями. Один из сановников ордена приглашает к себе на обед большое общество знатных пруссов, казавшихся ему подозрительными, поит их допьяна, потом уходит, запирает за собой дверь и, как говорит Дуйсбург, обращает в пепел и замок, и пруссов. Но все это ни к чему, мятеж вспыхивает еще ужаснее, чем в первый раз. Магистр Ливонии разбит литовцами, Курляндия освобождается, померанские князья, забыв о своем крещении, помогают пруссам против немцев. Замки ордена падают один за другим, и в продолжение десяти лет несчастья следуют за несчастьями. Наконец, утомившись и понеся огромные потери, мятежники начинают слабеть. Но рыцарям понадобилось еще десять лет, чтобы возвратить утраченные территории. Избиение пруссов идет при этом не прекращаясь, и борьба окончилась только тогда, когда ятвяги — маленький народец, живший в самой глубине лесов за главными озерами этой местности, — признали себя побежденными и, не желая подчиняться игу рыцарей, перешли со своим вождем, грозным Стардо, в Литву. Над этим уголком земли, где славяне оказали последнее, отчаянное сопротивление врагу, и там, где некогда теснились деревушки ятвягов, теперь расстилается Иоганнисбургская пустыня.

Эпоха этой борьбы является героическим веком ордена. В эти ужасные годы рыцарей поддерживала вера. Замок их осажден, им неоткуда ждать помощи, и они бьются с отчаянием в сердце; голод заставляет их есть лошадей и сбрую, — но тем пламеннее молитвы, которые воссылают они Богоматери.

Прежде чем броситься на врага, они каются, подвергая себя при этом беспощадному бичеванию. Охваченные экстазом, они молят небо о чудесах. И чудеса не заставляют себя ждать — весь Дуйсбург полон рассказами о них. Накануне одной из самых кровопролитных битв с восставшими пруссами Дева Мария является одному рыцарю, который особенно усердно служил ей, и говорит: «Герман, ты скоро будешь с Сыном Моим». На другой день Герман, бросаясь в самые густые ряды врагов, сказал товарищам: «Прощайте, братья, мы больше не увидимся! Матерь Божия призывает меня в мир вечный!» Один прусский крестьянин, видевший эту битву, где рыцари были обращены в бегство и грудами падали под ударами врагов, так закончил свой рассказ о ней: «Тогда я увидел женщин и ангелов, несших на небо души братьев; ярче всех сияла душа Германа в руках Святой Девы». Другой раз, вечером, после битвы, жена одного из колонистов, видя, что муж ее не возвращается домой, пошла разыскивать его на поле сражения. Она нашла его еще живым, но не могла уговорить подняться и идти с ней. «Я только что видел Святую Деву, — сказал он, — две жены сопровождали ее, неся светильники, а она шла и кадила над телами умерших; подойдя ко мне, она сказала: «Радуйся! Еще три дня, и ты вознесешься в жизнь вечную». И раненый хотел умереть на поле битвы.

Крепкое племя были эти завоеватели. Один рыцарь износил на своем веку несколько кольчуг; и многие не снимали с себя вериг ни днем, ни ночью. Колонисты — мужчины и женщины — были того же закала, как и рыцари. По общему правилу, жены погибших на войне должны были немедленно снова выходить замуж за первого попавшегося холостяка, ибо выше всего ставилось спасение колонии. Однажды в Кульме две женщины, идя в церковь, увидели совсем оборванного, но очень хорошенького мальчика, игравшего в бабки. Обе захотели взять его с собой. Поднялся спор; наконец, более ловкая успела его оттягать, отвела к себе в дом и прилично одела. Затем «священник обручил эту интересную чету, а с течением времени была сыграна и свадьба. История этих двух женщин, отбивающих друг у друга мужа по дороге в церковь в пустынном городке, представляет одну из разительнейших черт всей истории этого края, где требования «борьбы за существование» возвращают христиан ХIII века к условиям первобытной жизни.

К концу века колонисты и рыцари окончательно выиграли свое дело. Их замки и города прочно утвердились на прусской почве — и остаткам побежденных никогда уже не шевельнуться. Сначала завоеватели щадили пруссов, оставляя за крестьянами их свободу, а за знатью — ее положение, если только те принимали крещение. Они отдавали туземных детей учиться в монастыри; но воспитанные там пруссы явились потом самыми опасными врагами рыцарей. За то во время восстаний и после них побежденные были поставлены совершенно вне закона. Огромное число их немцы истребили мечом, а оставшихся в живых расселили по разным округам, где разделили их на классы уже не по степени знатности, а по прежнему их поведению относительно ордена, разбив, таким образом, сразу и связь их с родной землей, и старый общественный строй. Орден оказывал некоторое внимание тем из прусских знатных родов, которые не участвовали в восстаниях и тем заслужили себе право на свободу и почет. Он брал также пруссов на некоторые общественные должности; но число этих привилегированных лиц было ничтожно, масса же побежденных очутилась в положении, близком к рабству.

Эти христианские завоеватели не хотели видеть в побежденных даже просто людей с такой же душой, как у них самих, о спасении которой следовало бы подумать. С самого начала войны папа жаловался, что рыцари оставляли пруссов пребывать в язычестве, и орден сохранил до конца это равнодушие.

Дуйсбург, описывая древние нравы пруссов, рассказывает, что гостеприимство считалось у них неполным, если весь дом — муж, жена, сыновья и дочери — не напивались допьяна вместе со своим гостем; что жены у них являлись не более как купленными служанками, которые не обедают даже с мужьями и каждый день моют ноги хозяину и прислуге; что мировая сделка в случае убийства допускалась только после того, как убийца или кто-нибудь из его близких сам падал под ударами родственников жертвы.

Эти обычаи ХIII века мы находим в силе и в веке ХV. После того поражения, которое заставило орден стать вассалом Польши, гроссмейстер Пауль фон Русдорф предпринял исследование причин глубокого падения своей страны и просил всех сведущих лиц высказать об этом свое мнение. Один картезианский монах написал тогда нечто вроде увещания, где он упрекает орден за его грехи, и прежде всего за поведение относительно простого народа, особенно же пруссов, которых он называет бедными пруссами. Пруссы, — говорит этот свидетель, — сохранили свои языческие обычаи, и как же могло бы быть иначе? Их господа говорят священникам, которые думают обратить их в христианство: «Пусть пруссы остаются пруссами». Они мешают им ходить в церковь, обременяют барщиной даже в праздники и заботятся только о том, чтобы вымотать из них как можно больше денег · и работы. Они на каждом шагу берут с них клятвы и на каждом шагу вводят их в клятвопреступление, ибо этот грех, влекущий за собой вечное осуждение, искупается ничтожною пенею. Они допускают в дни прусских свадеб сатанинские танцы, где женщины одеваются мужчинами; из-за этого умножаются убийства, «обычные в Пруссии», ибо вера так низка, что дешевле убить человека, чем купить лошадь. Убийства чаще всего случаются на оргиях, когда целые семьи перепиваются и вступают в драку друг с другом. Этот картезианский монах, друг ордена, говорит то же самое, что и его враги. Примерно в то же время епископ познанский обвиняет рыцарей, что они оставляют две трети пруссов в заблуждениях язычества и посылают этих варваров на войну против своих христианских соседей. Действительно, орден постоянно брал пруссов в солдаты, и наборы не меньше, чем рабство, способствовали вымиранию туземного населения. Надо прибавить к этому, что пруссы, как всегда бывает в подобных случаях, сохранив все свои варварские пороки, очень скоро переняли и многие пороки победителей. Под влиянием этих разлагающих начал, к которым в ХV веке присоединились еще опустошительные войны, главной своей тяжестью падавшие как раз на туземцев, народ прусский начал очень быстро таять. Кажется, что вплоть до ХVI века в некоторых деревнях священники еще нуждались в толмачах для перевода своих проповедей на народный язык. Мало того, мы в эту эпоху застаем еще остатки язычества: мы слышим о ночных собраниях, на которых языческие жрецы приносили козлов в жертву древним божествам. Но в ХVI веке прусский язык совершенно исчез. То, что теперь от него осталось, представляет собой такой же предмет ученых филологических изысканий, как и остатки древнегреческих наречий. Целый народ был уничтожен, чтобы очистить место немецкой колонии.

* Между прибытием первого польского посольства и началом завоевания прошло несколько лет. Отсрочка эта отчасти объясняется сложностью занятий гроссмейстера и участием его в крестовом походе Фридриха II; но, несомненно, и сам Герман вовсе не хотел спешить: заставляя подождать требуемой помощи, он рассчитывал сделать герцога Конрада и епископа Христиана более податливыми на его условия. Христиан сначала мечтал создать себе из Пруссии такое же независимое княжество, как у Альберта Буксгевдена в Ливонии: Герману хотелось, чтобы рыцари послужили ему только нужными для завоевания солдатами. За те годы, которые отделяют отправку посольства от начала завоевания, он попытался создать новый военный орден, непосредственно ему подчиненный, — Добринских братьев. Если бы этот орден выжил и продолжал вербоваться, как то было вначале, в славянских землях, судьба Пруссии могла бы совершенно измениться: Пруссия стала бы не немецкой, а польской колонией. Но орден развивался недостаточно быстро, опасность грозила настойчиво, и Христиан, обеспечив за собой богатые владения и важные прерогативы, вынужден был совершенно отказаться от всяких верховных прав над тевтонами, от всякой над ними юрисдикции и от права взимать десятину в завоеванных землях.

** Слияние двух орденов было тоже делом Германа фон Зальца. Епископ Альберт и меченосцы очень быстро достигли необыкновенных успехов в своих предприятиях. Но еще при жизни Альберта крупные опасности стали угрожать существованию основанного им ордена. В Ливонии верховная власть принадлежала епископу, а не ордену. Недовольные этим меченосцы стали требовать себе особых привилегий и части завоеванных земель. Епископ должен был сделать им важные уступки. Сверх того, немецкой колонии угрожали литовцы и русские. Сильно теснимый этими врагами, Христиан призвал себе на помощь датчан. Скандинавам эти страны уже раньше были знакомы, и, придя туда, они вскоре под предводительством Вальдемара сделались грозными соперниками ордена. В 1219 году Вальдемар заложил Ревель и овладел частью Эстонии. После смерти Христиана затруднения еще увеличились: литовцы и русские стали нападать с удвоенной силой. Вальдемар, который на некоторое время лишился было своих владений, снова потребовал себе Эстонию. В самом ордене дисциплина была совсем расшатана, и он, по-видимому, стоял на грани распада. Тогда меченосцы отправили посольство к тевтонским рыцарям, предлагая им слиться с ними. Герман по обыкновению не торопился. Он вовсе не хотел получить от меченосцев в наследство все их запутанные отношения. Особенно не нравилась ему война с Данией. Он ждал, чтобы какая-нибудь крупная неудача меченосцев в войне с литовцами Сделала их более сговорчивыми, так как сначала они и слышать не хотели об уступке северной Эстонии датчанам. После поражения, испытанного меченосцами в 1236 году, папа из Витербо, где при нем был и Герман, сам повелел слиться обоим орденам в один. Когда дело было кончено, Герман сообщил меченосцам, что он взял на себя обязательство возвратить Эстонию Дании. Протестовать было слишком поздно. Меченосцы образовали особое отделение в Тевтонском ордене, и Ливония получила своего отдельного магистра. Соединение двух орденов было вообще событием крупной важности, а для нас оно имеет особый интерес, потому что в этой старой истории выступают на сцену и немцы, и скандинавы, и русские, т. е. все главные участники борьбы из-за Балтийского моря, которая началась в средние века, продолжалась в новое время и не кончилась еще до сих пор.

Эпоха могущества Тевтонского ордена

Гроссмейстер в Мариенбурге

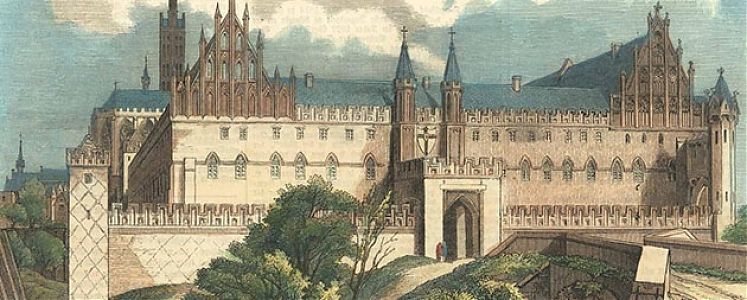

Весь прусский город Мариенбург — это один сплошной памятник былого величия рыцарей, но поразительнее всего в нем — два замка Тевтонского ордена. Древнейший из них образует прямоугольник в 60 метров длины и 53 метра ширины. Его высокие стены были некогда прорезаны двумя рядами стрельчатых аркад, но, к несчастью, их замуровали, приспосабливая старый дворец к его новому назначению — служить хлебным амбаром. Не менее пострадала и церковь замка: иезуиты разукрасили ее вычурной резьбой с факелами, пылающими сердцами и разными другими католическими нелепостями. Среди этого распущенного рококо сохранились на хорах дубовые кресла рыцарей; одно из них, принадлежавшее гроссмейстеру, прикрыто дубовым навесом. Снаружи церковь, чистый готический стиль которой остался неприкосновенным, представляется гигантской ракой, врезанной в здание дворца. За алтарем огромная, ослепительных красок мозаика, в восемь метров вышины — изображает Деву Марию с Младенцем Иисусом, которого она держит шутя, как перышко, на левой руке.

Это мощная женщина, дышащая не милосердием, а грозной силой, как и подобает покровительнице тех тевтонов, от которых она приняла в жертву целый народ, не пролив ни капли милости в их сердца.

Второй замок образует собой трапецию, раскрытую со стороны первого, к которому он примыкает самым большим своим флигелем, имеющим 96 метров длины. Противоположный флигель заканчивается павильоном гроссмейстера, построенным очень причудливо: над тяжелым нижним этажом из каменных плит с шестью контрфорсами и всего одной очень низкой дверью поднимаются шесть легких аркад на колонках. Во всей этой верхней части, вплоть до городчатых краев огромной черепичной крыши, темный кирпич оживляется украшениями из белого камня, которые входят в вырезки крыши и ее окаймляют. Образец постройки был взят из Венеции: это настоящая венецианская архитектура, которая чарует своей прелестью даже тогда, когда дает несообразное соединение хрупкого с массивным. Новому замку посчастливилось больше, чем старому: его реставрировали. В нем есть три дивные залы: в двух меньших весь свод спускается в виде сталактитов на один приземистый гранитный столб, и чудится, будто этот столб бросает струю воды, которая летит вверх, раскидывается сводом и скатывается по стенам правильными завитками. Три более стройные колонны, увенчанные лепными капителями, поддерживают свод большой залы, которая освещается с одной стороны четырнадцатью высокими стрельчатыми окнами.

Реставрация этого замка является делом почитателей родной старины. Упрекнуть их можно, пожалуй, в том, что они чересчур уж не щадили замазки и краски. Нельзя не пожалеть также, что на стеклах окон красуются имена и гербы вкладчиков, принимавших участие в покрытии расходов: исторические памятники не на то созданы, чтобы служить счетной книжкой пожертвований в пользу истории. Нужно было бы также убрать со стен развешанные на них литографии и фотографические карточки разных господ в сюртуках. Маленький походный алтарь гроссмейстеров в этом дворце у себя дома, но как не идут к нему ковровые кресла или вышитый прусской принцессой платок, который сторож вынимает из шкафа и со знаками глубокого уважения показывает посетителям. Может быть, со временем в этом замке устроят собрание всех предметов, дошедших до нас от рыцарских времен: это стоило бы труда. С какой стороны ни взгляни на замок — со двора ли, с набережной ли Ногата, откуда павильон гроссмейстера кажется высокой и мрачной зубчатой крепостью, увенчанной башнями, или от подножия статуи Фридриха, перед которой развертывается главный фасад, — он производит глубокое впечатление, заставляя изумляться тому, как дух человеческий может преобразовывать камень. Ибо тевтонские рыцари, эти странники, остановившиеся, наконец, у берегов Вислы, соединили в своем дворце, представляющем смешение сарацинской, итальянской и немецкой архитектуры, отголоски Палестины, Германии и Италии. Историей этих монахов, вооружившихся на защиту церкви и превратившихся во властителей, дышит весь этот гигантский памятник — монастырь, крепость и дворец одновременно.

В этот самый Мариенбургский замок и перенес свою резиденцию тевтонский гроссмейстер в первые годы ХIV столетия*. Неверные отняли у христиан в Святой земле все владения до последней пяди, и рыцарским орденам приходилось покидать край, где они возникли.

Какая участь ожидала их? Породили их крестовые походы, т.е. война, предпринятая против неверных обладателей Святого Гроба всем христианским миром без различия народностей по призыву главы церкви, который был тогда могущественнее императора и королей. Эти монахи, которые являются то больничными служителями, то солдатами, то ухаживают за больными и ранеными, то лихо рубят сарацинов, были истинными сынами милостивой и воинствующей церкви средних веков, каким был и Людовик Святой, умывавший ноги беднякам и находивший, что в споре с неверными нет лучшего довода, чем хороший удар шпагой. Духовно-рыцарские ордены были проникнуты универсальным духом церкви: по крайней мере, иоанниты и храмовники не принадлежали ни к какой стране, и если у них было отечество, то это была Святая земля. После ее потери они не испытывали недостатка в местах убежища, так как им принадлежали бесчисленные владения в Европе.

Но как Европа изменилась! В то время, когда зарождались военные ордены, королевская власть во Франции скромно начинала свое поприще. Филиппу I, королю — грабителю купцов, наследовал Людовик VI, мировой судья и жандарм, вечно рыскавший по горам и долам, потевший под своей броней перед крепостями и возбуждавший восторги Сугерия, который с гордостью сообщает нам, что его короля боялись даже в глубине Берри. В то время, когда стала закатываться звезда рыцарей, торжество королевской власти во Франции было делом почти законченным. Филипп Красивый занят был тем, что отбирал у англичан захваченные ими королевские земли и у феодалов — захваченный ими королевский авторитет. Его советники и он сам питали холодную ненависть к прошлому и презирали его представителей. Германский император вздумал заявить свои старинные права на бургундские лены и города. На тяжелые разглагольствования германской канцелярии Филипп отвечает такими простыми словами — латинскими по звучанию, французскими по духу: «Nimis germanice — это чересчур по-немецки». Папа вздумал присвоить себе некоторые права королевской власти; всем известно, что ответом на это явились неслыханные оскорбления и покушение на Бонифация VIII. Вверившись этому государю, алкавшему власти и денег, и поселившись среди мира легистов, этих «рыцарей закона», смертельных врагов истинных рыцарей, магистр храмовников поступил крайне опрометчиво. Дух универсальности в европейском мире исчез; из двух верховных вождей христианства один, папа, был в плену, а другой, император, являлся просто князьком, занятым своими мелкими делишками. О крестовых походах говорили только на пирах и попойках. Но храмовники постоянно продолжали думать о Святой земле, инстинктивно чувствуя, что с прекращением крестовых походов рыцарские ордены должны погибнуть. Они обсуждали план экспедиции в Палестину, когда палач наложил на них свою руку.

Судьба тевтонов была отнюдь не столь трагична. Им принадлежали не только рассеянные по разным местам владения, но завоевание дало им родину. Основанный немцем для немцев их орден никогда не был универсальным, как два других, и дело, предпринятое тевтонами в Пруссии, где их сотрудниками являлись немецкие купцы и переселенцы, было столько же немецким, сколько христианским. Даже после изгнания из Палестины их существование не утратило смысла, и все понимали, к чему красуется на их плаще крест, так как Литва, соседка их Пруссии, оставалась языческой, а следовательно, подлежала завоеванию и обращению в христианство. Вот почему участь тевтонов оказалась так непохожа на судьбу храмовников: одни покинули Святую землю, чтобы погибнуть, другие — чтобы царствовать. И Мариенбургский дворец поднялся к небу одновременно с костром храмовников.

Мариенбург сделался столицей большого государства. Орден не замедлил перенести свое владычество за пределы Пруссии и Ливонии: он приобрел Померанию с Данцигом и сохранил за собой эту провинцию после тридцатилетней войны с Польшей**, а завоевание Эстонии у датчан передвинуло к Пейпусу его границы, доходившие на западе до Лебы.

В этой области орден сделал очень важное приобретение в начале ХV столетия: немецкая колонизация в Бранденбургской марке распространилась было до Вислы, но с прекращением Асканийской династии марка пришла в упадок и едва не погибла. Тогда орден купил у маркграфов Новую марку, расширив таким образом свои владения до Одера и обеспечив себе сообщения с Германией***. Ни одно государство в Восточной Европе не могло сравниться по совершенству управления с тем, главою которого была властительная корпорация тевтонов.

* В 1308 году.

** О том, как совершилось это завоевание, мы говорили выше.

*** Примечательно, что два государства, из соединения которых в ХVII столетии образовалась Пруссия, не раз сближались таким образом друг с другом, оказывая взаимные услуги. Когда марка пришла в упадок, орден приобрел у нее Новую марку, которая могла бы быть потеряна дая Германии. Дальше мы увидим, что когда орден пришел, в свою очередь, в расстройство, окрепшая при Гогенцоллернах марка возвратила себе Новую марку. Единство обеих историй зависит от того факта, что маркграфы и рыцари были немецкими колонизаторами в чужой земле.

Учреждения Тевтонского ордена

Эта корпорация при наборе своих членов свободна от всяких аристократических предрассудков. Основанный совершенно неизвестным человеком, обязанный поддержкой и средствами к новому возвышению, после падения иерусалимского королевства, любецким торговцам, сам являясь таким же торговцем и, одновременно с этим, земледельцем и промышленником, орден не может презрительно относиться к буржуазии. В его состав входят духовные и светские братья. Духовные братья, служащие священниками в его общинах, надобны ему, чтобы как можно меньше зависеть от епископов. Светские братья делятся на рыцарей и просто братьев; только первые носят белый плащ с черным крестом и имеют право на высшие места, а вторые, так называемые серые плащи, занимают маленькие должности, на которых они оказывают ордену большие услуги, так как рыцари совершенно не способны входить в частности сложной администрации, изводящей много пергамента на доклады и отчеты. Но простые братья не прячутся в канцелярии, и на них никто не смотрит свысока: они сражаются на войне, входят в состав почетной стражи гроссмейстера, заседают и подают голоса в консистории, которая его избирает.

Избрание главы ордена совершается с торжественной простотой. Когда умирает гроссмейстер, гонцы уведомляют об этом все командорства Пруссии, Ливонии и Германии, призывая каждого командора явиться в Мариенбург в сопровождении «лучшего» из братьев командорства.

В назначенный день собирается консистория. Рыцарь, исполняющий должность гроссмейстера, назначает «командора-избирателя»; этот последний выбирает второго избирателя, который сообща с ним присоединяет к себе третьего и т. д., пока не сформируется вся коллегия. Всего в ней тринадцать избирателей: священник, восемь рыцарей и четыре простых брата. При выборах обращается внимание на то, чтобы каждая область ордена имела своего представителя и ни одна не имела бы большинства. Тринадцать избирателей дают клятву не выбирать ни незаконнорожденного, ни рыцаря, который был осужден на год за преступление против целомудрия или за кражу. Затем командор называет своего кандидата и повелевает другим объявить своих с полной откровенностью и свободой. По окончании выборов звонят в колокола, духовные братья поют Te Deum, и новый избранник отправляется в церковь. Там ему говорят речь касательно обязанностей, налагаемых его саном, чтобы он не остался в неведении и не мог отговориться этим неведением в день Страшного Суда. Затем он получает кольцо и знаки гроссмейстерства из рук священника, которого целует. При всей этой церемонии нет ни прелата, ни нунция, ни посланника; орден сам у себя хозяин, сам, без всяких свидетелей, вершит свои дела, и это избрание является актом верховной власти, обставленным таким образом, что случайности при нем почти нет места: избранник назначается из среды достойнейших по их собственному выбору.

Гроссмейстер не деспот, он — глава аристократического правительства. Законодательная власть принадлежит генеральному капитулу, с согласия которого гроссмейстер назначает высших сановников ордена. Главнейшие из них — магистры Германии и Ливонии. С Мариенбургским калигулом он избирает прусских сановников: великого командора, великого госпиталария и других, которые образуют при нем что-то вроде совета министров. Его единоличному решению подлежат только самые незначительные дела. Так, в вопросе об отчуждении собственности стоимостью в 2000 марок уже необходимо согласие магистров Германии и Ливонии; когда дело идет о меньшей сумме, требуется согласие высших сановников Пруссии. Гроссмейстер имеет при себе только один из трех ключей от казны.

Территория ордена делится на командорства, подразделяющиеся, в свою очередь, на округа. Командор живет в одном из главных замков. Рыцари-чиновники, управляющие отдельным округом, называются, смотря по характеру местности, начальниками лесов или рыбных промыслов, Они собирают свой совет каждую пятницу, а командор — каждое воскресенье, так как орден строго следуют правилу, что дела идут тем успешнее, чем обстоятельнее их обсуждают. Дисциплина в ордене обеспечена его религиозным уставом. Братья дали обет целомудрия — устав запрещает им целовать даже родных сестер и матерей; дали обет повиновения — в знак своей покорности должны носить короткие волосы; дали обет бедности — и у них нет ничего своего; они не носят ни золота, ни серебра, ни ярких красок, никаких отличительных украшений ни на щите, ни на броне; оружие и лошадь можно изъять у одного брата и передать другому — и как бы рыцарь не любил своего коня, он не смеет делать ни малейшего возражения. Мельчайшие подробности одежды определены уставом, и каждая минута жизни имеет свое назначение. За общим столом после молитвы братья слушают чтение, содержанием которого служат по большей части рассказы о подвигах воинов времен Моисея и Иисуса Навина или о подвигах воина Иуды Маккавея и его братьев. Три дня в неделю они питаются молоком и яйцами; в пятницу, один из этих дней, постятся, и после постного ужина, между вечерней и повечерием, до самого отхода ко сну должны говорить вполголоса и только о назидательных предметах.

Братья спят в общей спальне, освещенной лампой. Они ложатся в постель полуодетые, кладя шпагу под рукой. Братья не должны иметь тайн от своих начальников и не могут ни писать, ни получать известия без их ведома.

Легко понять, какими силами эта корпорация, где единичная воля каждого подчинялась верховной воле гроссмейстера и сановников ордена, располагала все то время, пока в ней сохранялись религиозный пыл и повиновение уставу. Но чем объясняется то, что тевтоны не только хорошо управляли сами собой, а с чрезмерным искусством правили и другими? — Тем, что у них была громадная опытность: они начали приобретать ее в Святой земле и кончили в Пруссии, куда стекались колонисты и крестоносцы из всех территорий Германии и Европы. К этому следует прибавить широко раскинутые торговые связи и правильные сношения с командорствами и магистерствами вне Пруссии. Если и доныне остается правдой, что путешествие расширяет умственный горизонт и что с изучением нового языка люди приобретают новую душу, то еще вернее это было в средние века. У нас есть книги, газеты и школа, с помощью которых лучи света западают в самые темные уголки; но в средние века только те знали мир, кто видел его собственными глазами. Самые короткие для нас расстояния казались тогда огромными. Когда при Людовике VII жеводанский епископ приехал к королю, чтобы засвидетельствовать ему свою преданность, король был так удивлен, так хвалил и так горячо благодарил епископа, что можно было подумать, будто Жеводан находится на краю света. Отечество каждого так мало — и сколько удивительного ожидает тех, кто выходит за его пределы! По пути в Святую землю перед каждой городской колокольней крестьяне сейчас же спрашивают, не сам ли это Иерусалим. Жуанвиль, попав в Египет, воображает, что он у врат земного рая, откуда вытекает Нил, неся на своих водах имбирь, ревень, алоэ и корицу — плоды деревьев, срываемые ветром в раю. Горе тому, кто захотел бы отыскать источники этой реки. Там, на отвесной со всех сторон крутизне, куда никому не подняться, собраны всякого рода и вида чудища — львы, змеи и олифаны, которые глядят сверху на воду реки. Так говорит Жуанвиль, а он еще истый скептик по сравнению с Людовиком Святым. Идеи людей того времени были узки, как их родина, а в средние века церковь была так могуча именно потому, что она обладала наибольшей суммой идей. Величие тевтонов обусловливалось теми же причинами: их универсальность помогает им в специальном их деле — управлении Пруссией, и ни одна кроха из их разнообразного опыта не могла пропасть ни под каким видом. Корпорации никогда не расстаются с тем, что однажды попало в их руки.

Находившийся под управлением тевтонов народ состоял из пруссов, поляков и немцев. Немцам принадлежало первое место по числу и по значению; они приходили из всех областей Германии, и в Пруссии немец мог услышать все наречия родной земли: нижненемецкие в Данциге и верхненемецкие в Торне. Колонисты из различных провинций принесли с собой и свои антипатии, которые были очень сильны в средние века и не сгладились совсем до сих пор. Немцы очень высокого мнения о своей нации, но не слишком уважают друг друга, и различные немецкие области постоянно обмениваются между собой грубыми насмешками. Немец из северных провинций неистощим в издевательствах над швабом и баварцем. Швабами он зовет клопов и рассказывает, что если бы толстый баварец получил от какой-нибудь феи право высказать три пожелания, то он прежде всего попросил бы себе пива вдосталь, потом кучу денег и потом, немного поразмыслив, еще пива. Такое отношение к баварцам в Пруссии существовало еще в ХIV столетии, и степенный Дуйсбург, который родился, по-видимому, на Рейне — так можно, по крайней мере, думать, судя по его имени, — вставляет в свой рассказ плохие анекдоты только для того, чтобы иметь удовольствие поднять на смех баварцев. Эти мелкие провинциальные распри станут опасны, когда орден будет близок к падению, и в междоусобных войнах ХV века баварец и шваб пойдут сражаться против прирейнских немцев и саксонцев. Но пока не наступили черные дни, эти люди, стекавшиеся в Пруссию со всех концов Германии, оказывались полезными общему делу своими профессиональными способностями.

Орден создал Пруссию — на этом зиждилось его право повелевать ею. Епископам, свободным людям, феодальным владельцам, горожанам и крестьянам — всем указал он их место и обязанности. Он явился раньше и стоял выше их.